常德日报记者 姜美蓉 文/图

左子昌回忆胞妹

4月5日一大早,家住武陵区丹洲乡沙湖村的左子昌老人早早起床,今年百岁高龄的他拄着拐杖,慢慢走到妹妹的墓地。

墓碑上有妹妹的照片,她的嘴角微微上扬,眼中带着笑意,年轻的面庞清秀俊俏。他细细地端详,喃喃地说:“我活得蛮久了,替你赶上好时代啦,过上了好日子哩!”

这一天, 是清明节,也是妹妹左业谟的忌日。

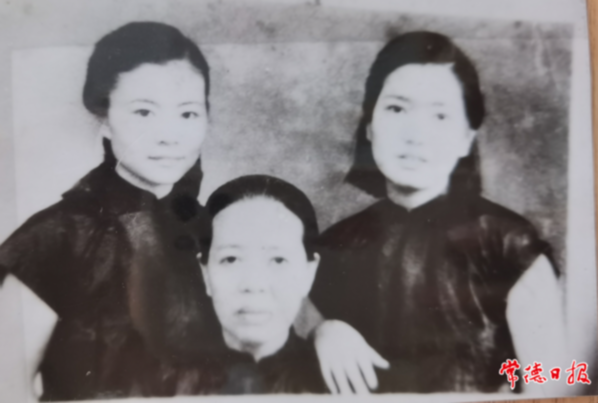

左业谟(左一)和母亲及妹妹合影

翻开武陵区地方史志,左业谟的名字列在群英谱内。

“我是老大,业谟在妹妹里是老大,她下面还有两个妹妹。”左子昌介绍,妹妹1927年出生,8岁进学堂,先后就读于常德模范小学、私立隽新中学(现鼎城一中),1948年从湖南私立周南女子中学高中毕业。

“妹妹特别勤奋好学,一直品学兼优。特别爱好文学和历史,对历史上的英雄人物非常崇敬。”左子昌回忆,“妹妹当年最常说的一句话是‘做人应该有志气、有骨气,不要庸庸碌碌。’”

她是这么说的, 也是这么做的。高中毕业后,她积极投身革命,分配在常德专署公安处秘书科,任干事。1950年,常德解放后,她参加了地区第一批“土改”工作队,在石板滩完成土改任务后,又被分配到华容县第一区赤眼湖进行土改。

如今的华容县原宋家嘴镇,有一处名叫“业谟”的村子。以前,这里名为马家沟村,很偏僻,很贫穷,是左业谟牺牲前呆的村子。当时,她吃住都在贫农家里,凭着满腔热情,天天走村串户,虽然时间很短,却深得当地群众欢迎。由于当地地处湖洲,又刚解放,反动势力仍然非常猖獗,这个来自异乡的姑娘,因此被阶级敌人视为眼中钉、肉中刺。

1951年4月5日,对正值韶华的左业谟,是一个噩梦般的日子。当晚,开完工作组碰头会后,她在独自回到住处的途中,被反革命分子残忍截杀在一处开满紫云英的田里。那一年,她年仅23岁。

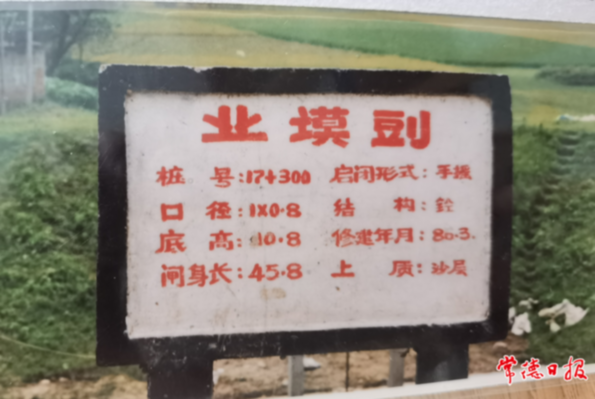

消息传出,当地和家乡的群众十分愤慨,案情很快告破,当地政府处决了10多名与此有关的反动分子。为了纪念这个美丽的姑娘,当地政府把她牺牲所在村改名为“业谟村”,当地学校被命名为“业谟学校”,水利建设也先后以“业谟涵闸”、“业谟豇”命名。

以她的名字命名的学校和水利设施

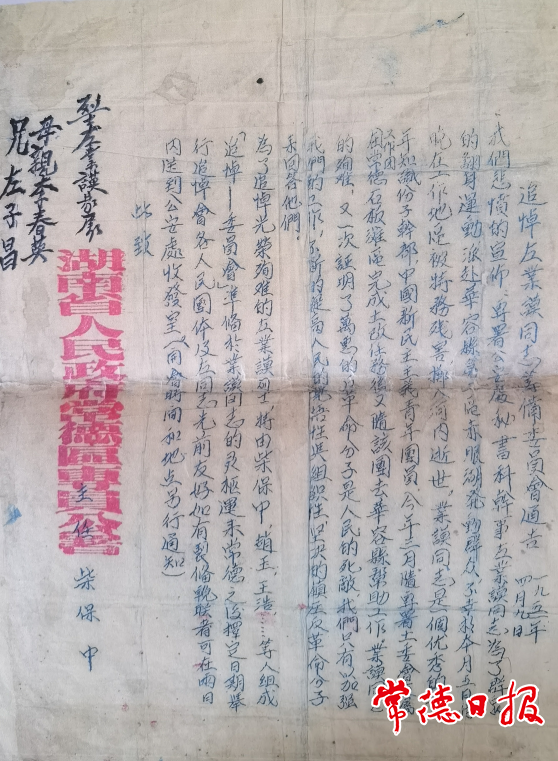

“业谟牺牲后,对妈妈的打击特别大。我和妈一起参加了追悼会,我在会上致了辞。”左子昌回忆,妹妹牺牲后,遗体经水路运回常德,安眠在家乡的橘园里。常德专员公署组成追悼委员会,召开隆重的追悼大会。70多年过去,左子昌仍清楚记得追悼大会上的挽联:为革命而碎身荣流千古哀流千古 以女儿而殉职人占一奇事占一奇。

追悼会通告

“她在长沙读书时,参加了中国新民主主义青年团, 思想解放, 追求进步。我们家当时家境很好,土改时也被划为地主成分。她经常写信回来,跟家里人交流思想,嘱咐家里人要当开明的地主,要把财产交给老百姓。”作为是家中的大哥,左子昌说, 这些年,如何让妹妹的精神传承下去,成了他心里最深的牵挂。

“太可惜了,妹妹牺牲时很年轻,没有轰轰烈烈的事迹,也没有留下子嗣。但她把小爱化作大爱,为新中国牺牲了生命,希望有更多人记住她。”半个多世纪以来,每年的清明,定居在不同地方的左家后代,都会想方设法齐聚老家丹洲乡沙湖村,共同祭扫亲人。

今年清明前夕,丹洲乡和沙湖村两级政府联合将左业谟的墓冢修缮一新,新铺的草地广场边,新树立的纪念牌静静讲述着烈士的故事。清明前后,往日冷寂的墓园,更是迎来了一波又一波前来扫墓的人群。

“放心了,很欣慰。” 这些,经历了百年沧桑的左子昌老人都看在眼里。他说,自己每一次来,都会把这些变化说给妹妹听,若她泉下有知,如今一定会安心了。